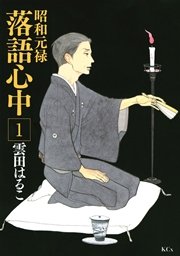

たった一人でも復活可能と豪語する頼もしさ

2022年12月10日

たった一人で「落語」と心中して滅ぼそうとした落語家がいた。 与太郎が気負いなく押しとどめる。 こだわりや垣根など軽く超えて、衰退予防どころか、新しい地平を切り拓いた。

芸を極めるということを、根多(ねた)「死神」の噺で落語家達が鬼気迫る姿で演ってみせる。 また彼らの目前に広がる光景を描いて、これはそこまで達したものたちが踏み入れる境地(含ム冥土)を雲田先生はこう表現して見せるのか、という感じ。 「死神」の根多は何度もモチーフのように使われる。江戸弁の日常会話の威勢のよさや噺のリズムがいい。そこに京ことばが入って面白い空気が入り込んだりで、絵より文字の力が大きくて話芸の魅力と共に、キャラ達の発する台詞の躍動感に驚くほど引き込まれてしまう。 ライブ感がある。黒々して見にくいのがネック。

丁度菊比古の弟子入りのように、親が子をお寺に入れるなどがあった時代、私もお坊様の身の上話を思い出し、昭和初期という時代に思いを馳せてしまった。 初太郎(助六)の生育地「寄せ場」とは一気に時代感覚が狂う感じだが、与太郎とダブらせる為なら仕方ない。戦中戦後ポスト戦後の古典芸能の難しかった時代の空気を想像できるストーリー。 (アニメがめっちゃくっちゃよ~く出来てる。昭和感満載。)学んだことのある能楽も類似の経過を戦後辿ったことを聞いたことがあるから。 寄席案内も巻末に付いている為(理屈っぽい栄助センセイも本編中に落語を冷静に説明)、職場帰りに同僚達と日本橋亭に時折行って、短くとも講談・奇術等の類までも過去楽しんだことを思い出し、演芸場にまた行ってみたくなった。 上野広小路や新宿なども通り過ぎるたびに興味はありつつも一人で入れなかったが、本作品で勇気が。

「天才肌」と「努力型」、「奔放」と「伝統踏襲」という両極の置き方が、表現の分野の話ではありがち乍ら、助六の奔放ぶりは名跡「八雲」の主人公が置き換わっていくドラマチック展開となって良かった。

存続の難しい時期を経て再びいい時代を迎えて終わる綺麗なしめくくり、という見方も出来なくはないが、正直なところ、みんな顔見知りの狭い業界の話にし過ぎて、結果的に血縁機縁総動員的にいろいろ密な結び付きを最後に(迄も)持ってき過ぎて、無理がある印象。

千夏はずっと唐突な役目を負っており、そこもところどころ違和感。 特に八雲との関係性推移、後出し感ある部分も含めて強引さを感じた。

芸を極めるということを、根多(ねた)「死神」の噺で落語家達が鬼気迫る姿で演ってみせる。 また彼らの目前に広がる光景を描いて、これはそこまで達したものたちが踏み入れる境地(含ム冥土)を雲田先生はこう表現して見せるのか、という感じ。 「死神」の根多は何度もモチーフのように使われる。江戸弁の日常会話の威勢のよさや噺のリズムがいい。そこに京ことばが入って面白い空気が入り込んだりで、絵より文字の力が大きくて話芸の魅力と共に、キャラ達の発する台詞の躍動感に驚くほど引き込まれてしまう。 ライブ感がある。黒々して見にくいのがネック。

丁度菊比古の弟子入りのように、親が子をお寺に入れるなどがあった時代、私もお坊様の身の上話を思い出し、昭和初期という時代に思いを馳せてしまった。 初太郎(助六)の生育地「寄せ場」とは一気に時代感覚が狂う感じだが、与太郎とダブらせる為なら仕方ない。戦中戦後ポスト戦後の古典芸能の難しかった時代の空気を想像できるストーリー。 (アニメがめっちゃくっちゃよ~く出来てる。昭和感満載。)学んだことのある能楽も類似の経過を戦後辿ったことを聞いたことがあるから。 寄席案内も巻末に付いている為(理屈っぽい栄助センセイも本編中に落語を冷静に説明)、職場帰りに同僚達と日本橋亭に時折行って、短くとも講談・奇術等の類までも過去楽しんだことを思い出し、演芸場にまた行ってみたくなった。 上野広小路や新宿なども通り過ぎるたびに興味はありつつも一人で入れなかったが、本作品で勇気が。

「天才肌」と「努力型」、「奔放」と「伝統踏襲」という両極の置き方が、表現の分野の話ではありがち乍ら、助六の奔放ぶりは名跡「八雲」の主人公が置き換わっていくドラマチック展開となって良かった。

存続の難しい時期を経て再びいい時代を迎えて終わる綺麗なしめくくり、という見方も出来なくはないが、正直なところ、みんな顔見知りの狭い業界の話にし過ぎて、結果的に血縁機縁総動員的にいろいろ密な結び付きを最後に(迄も)持ってき過ぎて、無理がある印象。

千夏はずっと唐突な役目を負っており、そこもところどころ違和感。 特に八雲との関係性推移、後出し感ある部分も含めて強引さを感じた。

いいね

いいね

いいねしたユーザ3人

-

かたこり さん

かたこり さん(女性/50代) 総レビュー数:69件

-

アヲアラシ さん

アヲアラシ さん(女性/-) 総レビュー数:104件

-

romance2 さん

romance2 さん(女性/60代~) 総レビュー数:1852件

ERR_MNG

ERR_MNG